© Brinkmann & Bose

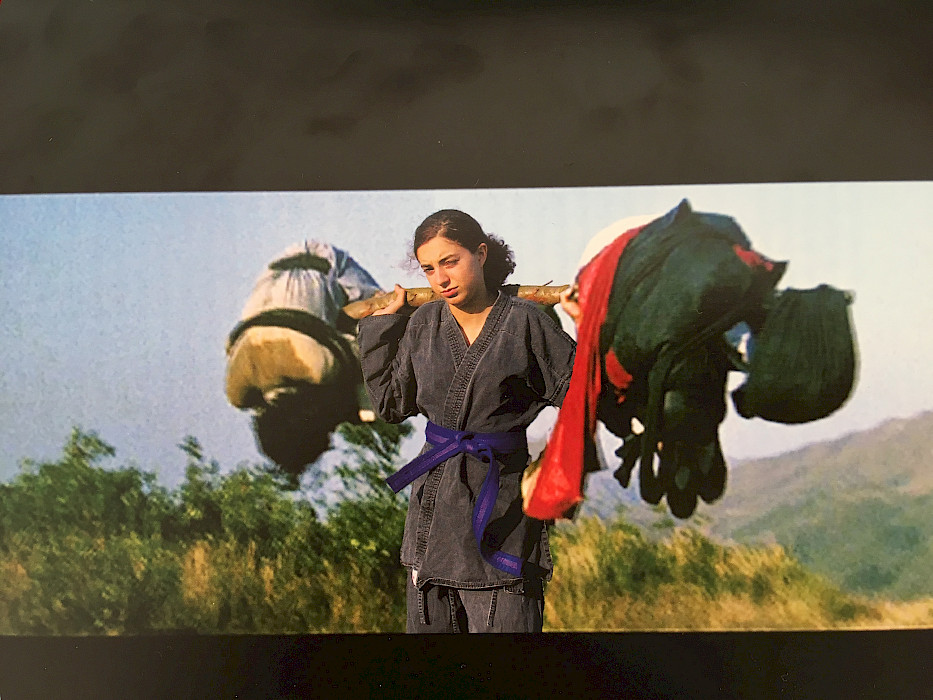

© Brinkmann & Bose… Neu war in De Santis’ Film eine Aggressivität des weiblichen Körpers, eine exzessive Körpersprache, neu und streitsüchtig auch gegenüber der moralischen Säuberlichkeit des bisherigen neorealistischen Films. …

Die aus der Auseinandersetzung zwischen Vertragsarbeiterinnen und Illegalen sich entwickelnde Massenschlägerei im Schlamm, sicher eine der zahlenmäßig größten der Filmgeschichte, ist, was die Vielzahl der Stimmen und Ausprägung der gestischen Gewalt betrifft, etwas, das bis dahin exklusiv männlichen Menschenansammlungen vorbehalten war. Szenen wie diese waren besonders provozierend angesichts eines Frauenbilds, das auch über den Faschismus hinaus intakt geblieben war. …

TCD/Prod. DB/Alamy Stockfoto

TCD/Prod. DB/Alamy StockfotoEigentliche Protagonistin des Films ist Silvana Manganos Figur („Silvana“), herausfordernd, träge und angriffslustig. …

Ihr Bild, mit herausgereckter Brust und in seltsam zerrissenen schwarzen Strümpfen, ist es, das im kollektiven Gedächtnis überdauert hat: immerhin so weit, dass man in Italien auch heute noch mit diesem Bild Reisprodukte verkaufen kann – wo die bäuerliche Kultur, die es hervorgebracht hat, kaum mehr existiert. …

Francesca lernt im Kontakt mit den anderen Arbeiterinnen, eine Reisarbeiterin sein zu wollen unter vielen. Das ist die Moral.

Im Gegensatz zu Francesca erscheint Silvanas Charakter als völlig opak und überhaupt nicht wandelbar, so sehr sie auch als ein Kind ihrer Zeit und von deren Medien gezeichnet ist. Diese Figur hat von Anfang bis Ende keinen Plan. Silvana ist die ganze Zeit am falschen Platz; und es ist allein ihre Präsenz, die ihr Recht gibt. Sie ist ein Mensch mit Wünschen. Ein Mensch mit artikulierten, aber falschen Wünschen. Und das ist es, was am Ende ihr selbst aufgeht, sie hat alles falsch gemacht, aber es ist ohne Alternative.